5000

Type of resources

Available actions

INSPIRE themes

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

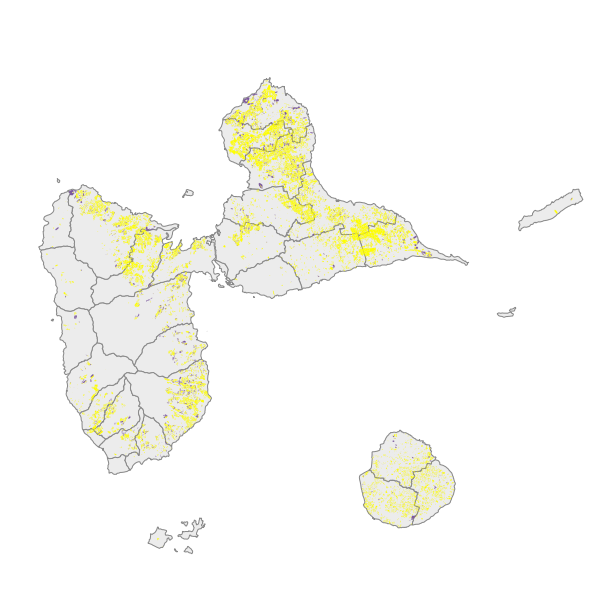

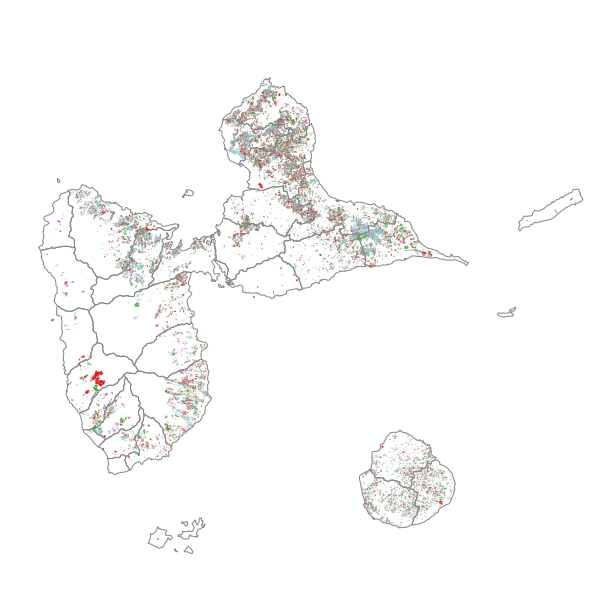

Ce fichier contient les géométries du fichier RPG 2010 caractérisant les espaces agricoles en Guadeloupe et à Saint-Martin.Chaque objet a été catégorisé dans une des thématiques d'occupation suivantes:"Espaces agricoles","Divers"

-

Ce fichier contient les évolutions entre les fichiers "RPG_Thematiques_2007" et "RPG_Thematiques_2010".

-

L’ARS définit une bande côtière de 300 m où les émanations de H2S sont les plus impactantes. Cette couche identifie tous les bâtiments situés à moins de 300 mètres d'un site d'échouage de sargasse.

-

Couche des aéroports de Guadeloupe

-

Les périmètres des quartiers prioritaires de la politique de la ville fixés par le décret n°2014-1751 du 30 décembre 2014 pour les département d'outre-mer, à Saint-Martin et Polynésie Française.

-

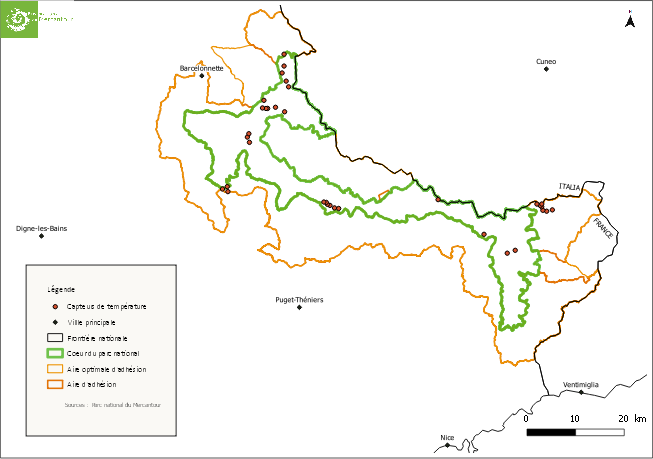

Localisation des capteurs de température du sol installés dans le Parc national du Mercantour. Les capteurs de température sont installés directement dans le sol à une profondeur d'environ 5 à 10 cm. Les mesures de température sont réalisées en continu selon un pas de temps qui varie de une heure à deux heures. Les capteurs sont installés sur des sites de suivi qui font partie de trois dispositifs, tous partie intégrante du projet Sentinelle des Alpes coordonné par la Zone Atelier Alpes : Alpage sentinelle, Flore sentinelle (Combe à neige) et Orchamp.

-

Les prescriptions d'un document d'urbanisme sont définies dans l'article R123-11 du code de l'urbanisme. Une prescription se présente sous la forme d'une information surfacique, linéaire ou ponctuelle qui apparait sur les documents graphiques du PLU. Une prescription qui se superpose à une zone du document d'urbanisme exerce en général une contrainte supplémentaire au règlement de la zone

-

Les prescriptions d'un document d'urbanisme sont définies dans l'article R123-11 du code de l'urbanisme. Une prescription se présente sous la forme d'une information surfacique, linéaire ou ponctuelle qui apparait sur les documents graphiques du PLU. Une prescription qui se superpose à une zone du document d'urbanisme exerce en général une contrainte supplémentaire au règlement de la zone.

-

Localisation des arrêts de bus des lignes inter-urbaines

-

La base communale « Population » fournit des données sur les caractéristiques de la population selon le sexe, l'âge, la catégorie socio-professionnelle et la catégorie de nationalité.

Catalogues des Parcs Nationaux

Catalogues des Parcs Nationaux