2017

Type of resources

Available actions

INSPIRE themes

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Service types

Scale

Resolution

-

-

Périmètre de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE) du Pic du Midi de Bigorre (Zone tampon). La RICE, labellisée en 2013, est un espace de grande étendue jouissant d’une qualité de la nuit exceptionnelle et qui fait l’objet d’une protection à des fins scientifiques, éducatives, culturelles ou dans un but de préservation de la nature. L’objectif de cette RICE est alors de protéger et préserver la qualité de la nuit à travers l’éducation du public et la mise en place d’un éclairage responsable. La zone tampon de la RICE est constituée des territoires (listes de communes) périphériques à la zone coeur de la RICE ayant initialement soutenu le projet.

-

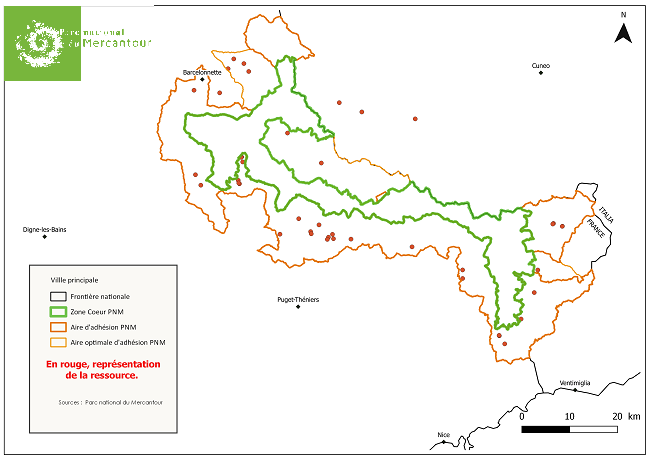

Annuaire des exploitants opérant dans la zone optimale d'adhésion du PNM (Parc National du Mercantour).

-

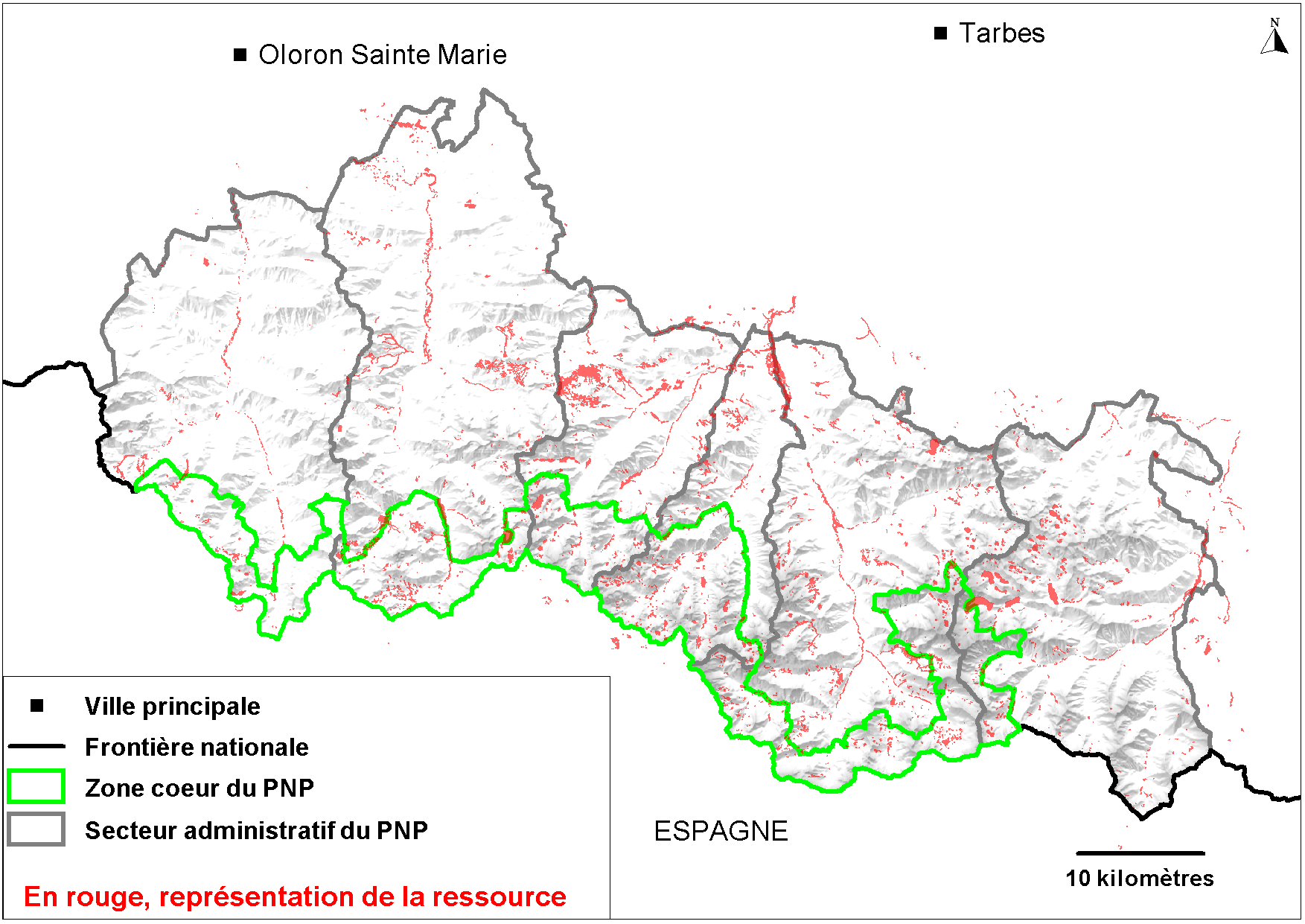

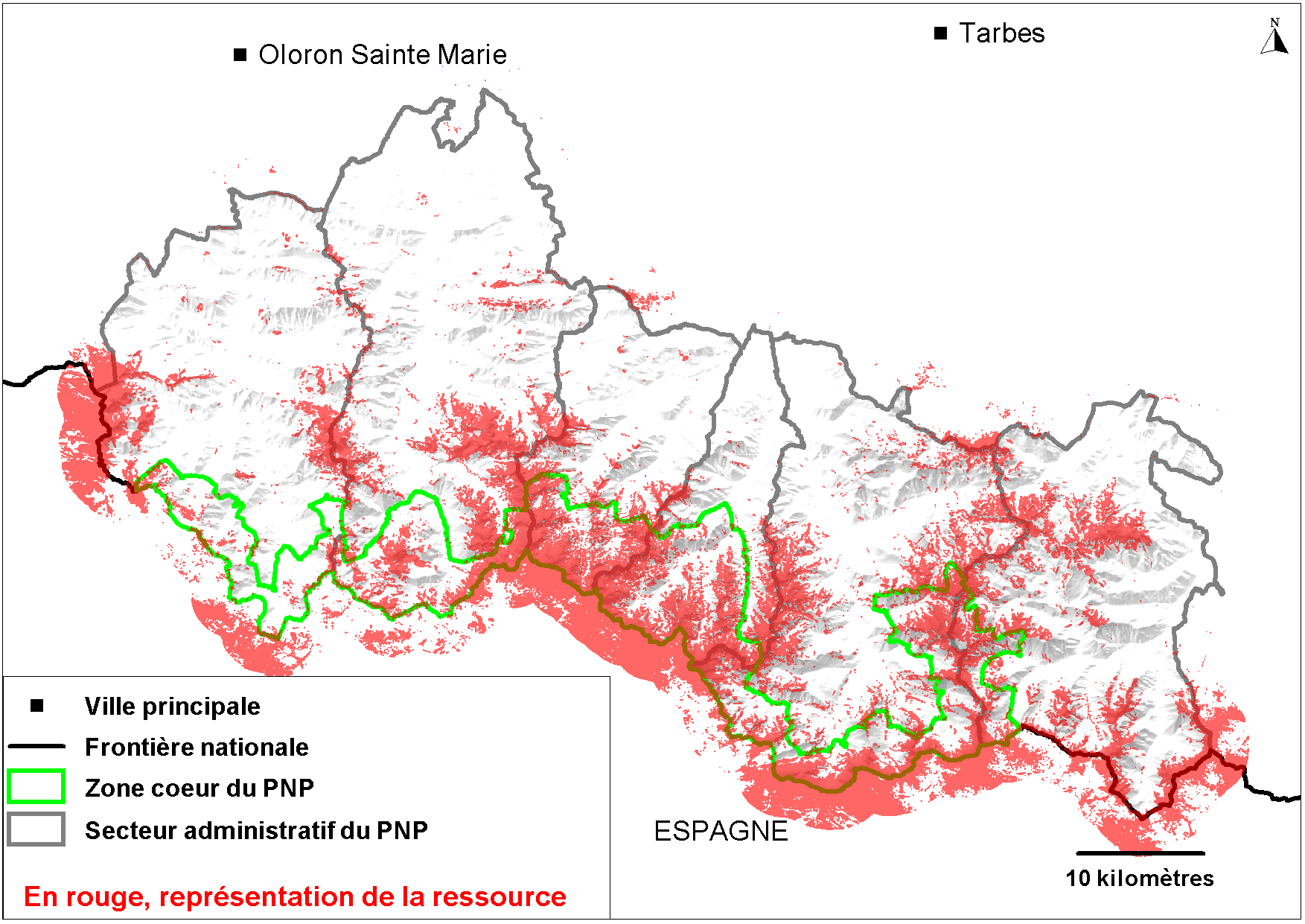

Réservoirs de biodiversité de la sous-trame milieux humides dans le Parc national des Pyrénées. La donnée a été produite par le CEREMA Sud-Ouest dans le cadre du programme Adap'Ter (partenariat Région Nouvelle Aquitaine, Région Occitanie, DREAL Nouvelle Aquitaine, la DREAL Occitanie, Parc naturel Régional des Pyrénées ariégeoises, Réserve naturelle régionale du Pibeste et Parc national des Pyrénées). La méthodologie d'identification des réservoirs est celle du CEREMA qui a été discutée et amendée dans le cadre d'un comité de pilotage (CEREMA, PNP, DDT65, DDTM64, CBNP-MP, Fédération régionale des chasseurs Occitanie, ONCFS, CEN Midi Pyrénées, CEN Aquitaine, DREAL Nouvelle Aquitaine.) Une cartographie de l'occupation du sol a été produite en compilant différentes sources de données (Voir description de la couche "Occupation du sol - ADAPTER"). Différentes sous-trames ont été définies et dans chaque sous trame, les zones qui présentent les meilleures capacités d'accueil des espèces ont été identifiées en qualifiant la fragmentation, la contribution(naturalité), la surface/compacité, la connectivité, l'hétérogénéité de ces milieux. Des indicateurs supplémentaires ont été rajoutés pour certaines sous trames (densité des haie, densité des clôtures, forêts anciennes). Les zones de la sous-trame obtenant les meilleurs résultats sont qualifiées de réservoirs de biodiversité. Pour plus de précisions, voir le document produit par le CEREMA : "Méthodologie d'identification de la TVB du Parc national des Pyrénées"

-

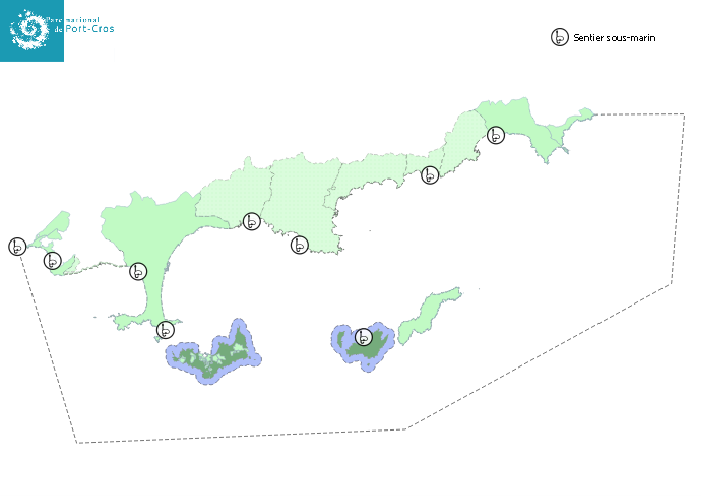

Localisation des sentiers sous-marins au sein du Parc national de Port-Cros. Ces sentiers permettent à tous de découvrir les fonds marins et leur richesse.

-

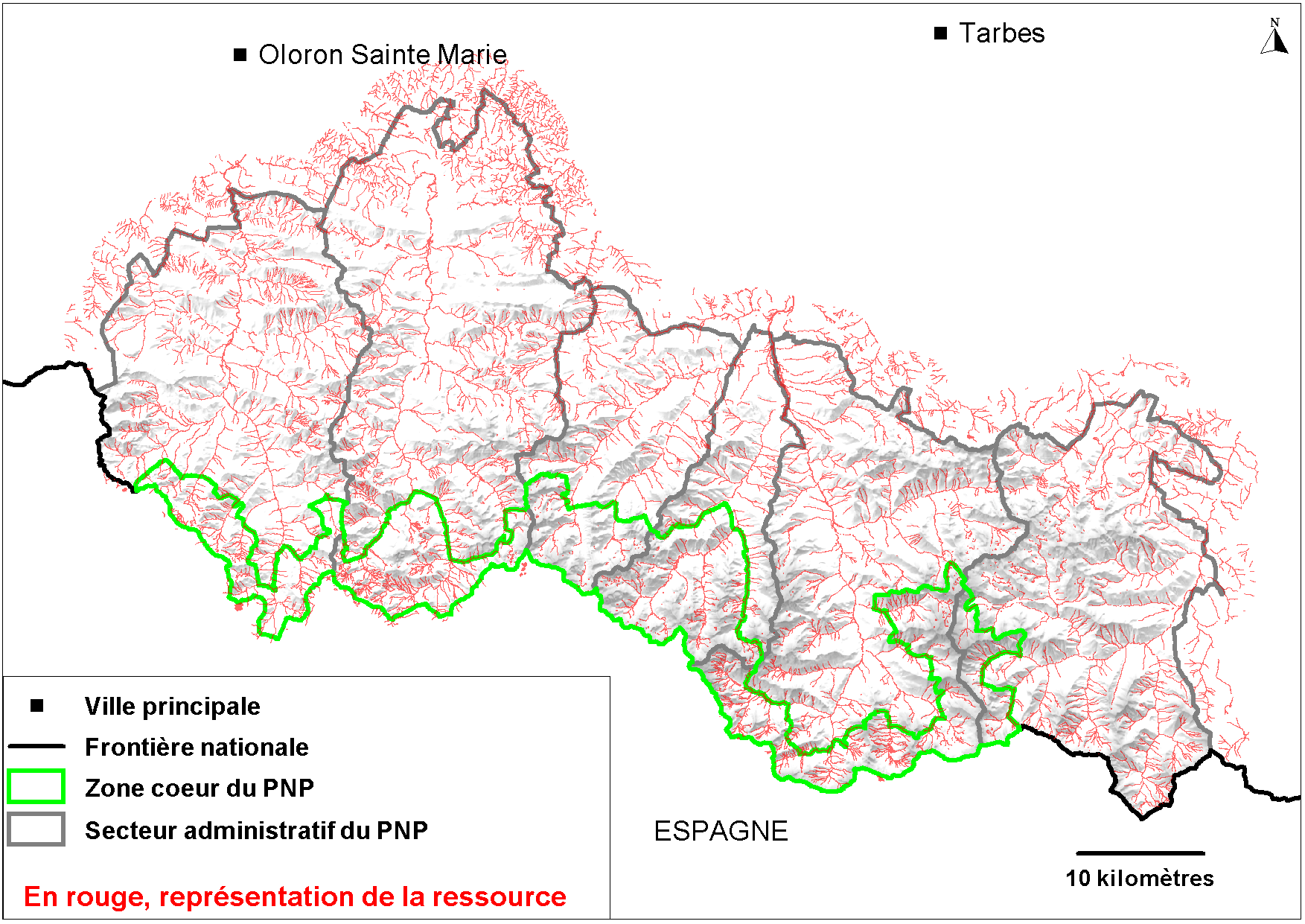

Sous trame "cours d'eau" dans le Parc national des Pyrénées. La donnée a été produite par le CEREMA Sud-Ouest dans le cadre du programme Adap'Ter (partenariat Région Nouvelle Aquitaine, Région Occitanie, DREAL Nouvelle Aquitaine, la DREAL Occitanie, Parc naturel Régional des Pyrénées ariégeoises, Réserve naturelle régionale du Pibeste et Parc national des Pyrénées). Il s'agit d'une sélection effectuée dans la cartographie de l'occupation du sol (voir description de la couche "Occupation du sol - ADAPTER"). Pour plus de précisions, voir le document produit par le CEREMA : "Méthodologie d'identification de la TVB du Parc national des Pyrénées"

-

Parcelles visitées situées dans la zone optimale d'adhésion du PNM (Parc National du Mercantour) dans le cadre du concours Prairies Fleuries organisé par ce dernier.

-

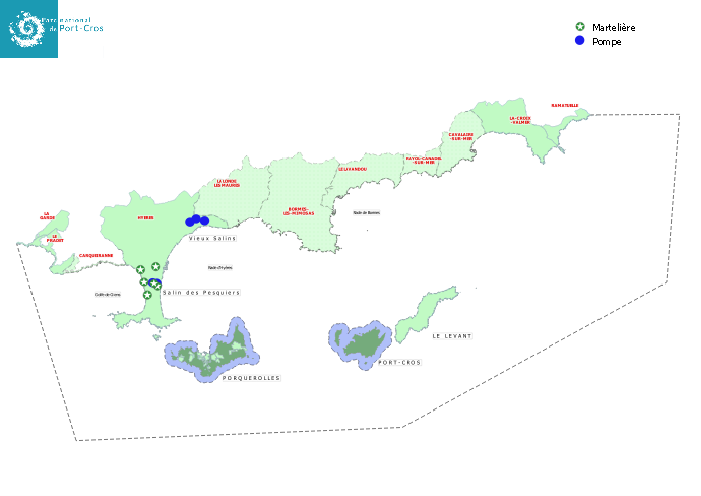

Recensement des équipements hydrauliques (pompe et martelière) présents dans les Vieux Salins et le Salin des Pesquiers

-

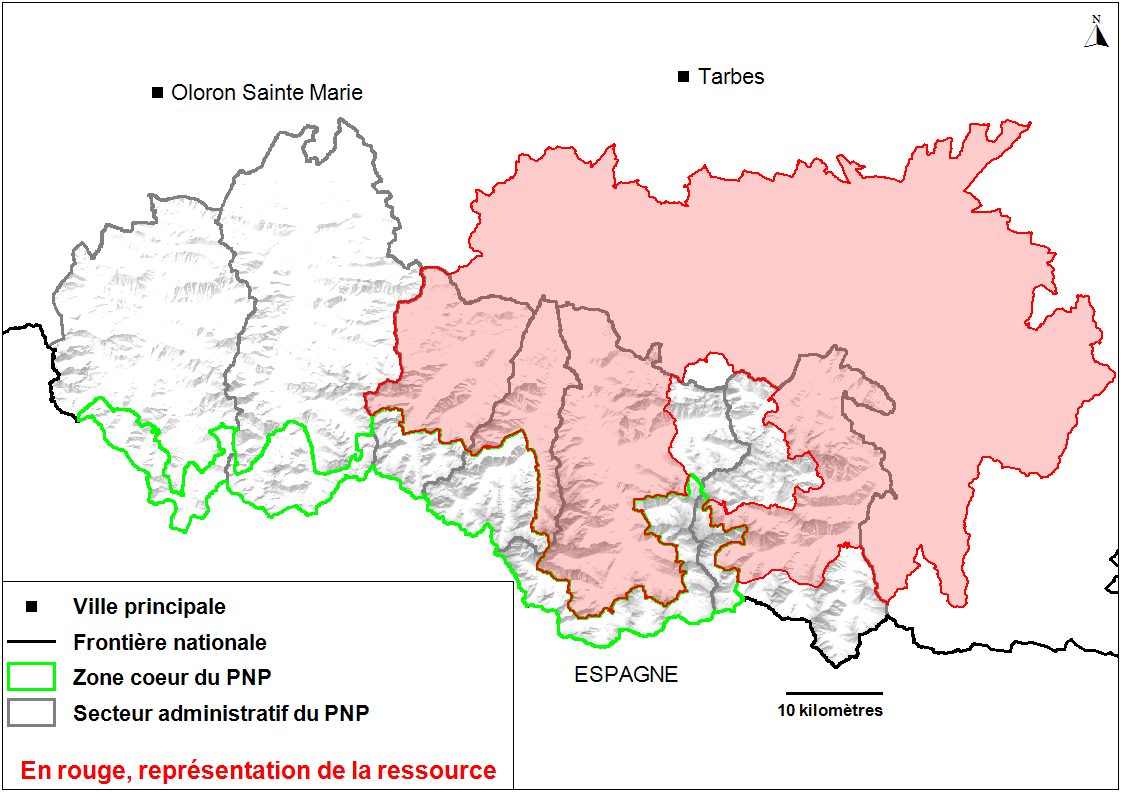

Occupation du sol dans le Parc national des Pyrénées. La donnée a été produite par le CEREMA Sud-Ouest dans le cadre du programme Adap'Ter (partenariat Région Nouvelle Aquitaine, Région Occitanie, DREAL Nouvelle Aquitaine, la DREAL Occitanie, Parc naturel Régional des Pyrénées ariégeoises, Réserve naturelle régionale du Pibeste et Parc national des Pyrénées). Il s'agit d'une sélection effectuée dans la cartographie de l'occupation du sol (voir description de la couche "Occupation du sol - ADAPTER"). Pour plus de précisions, voir le document produit par le CEREMA : "Méthodologie d'identification de la TVB du Parc national des Pyrénées"

-

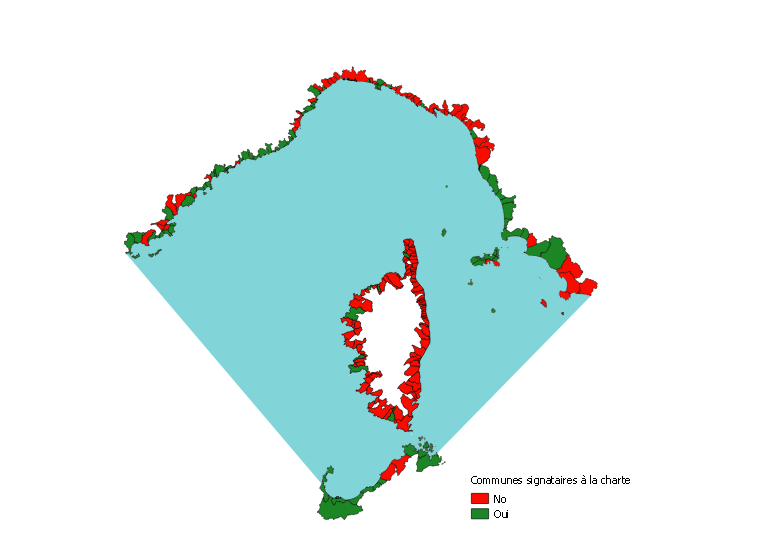

L'ensemble des communes riveraines du Sanctuaire Pelagos qu'elles soient signataires ou pas de la charte

Catalogues des Parcs Nationaux

Catalogues des Parcs Nationaux