Office de l'Eau Guadeloupe

Type of resources

INSPIRE themes

Provided by

Years

Formats

Representation types

Service types

Scale

-

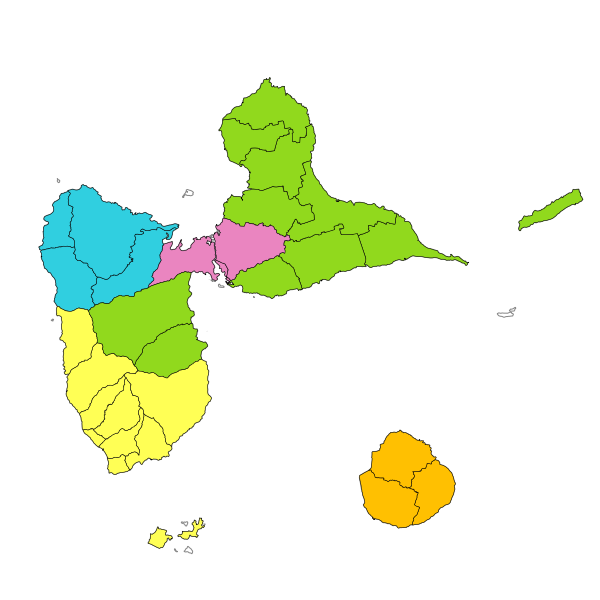

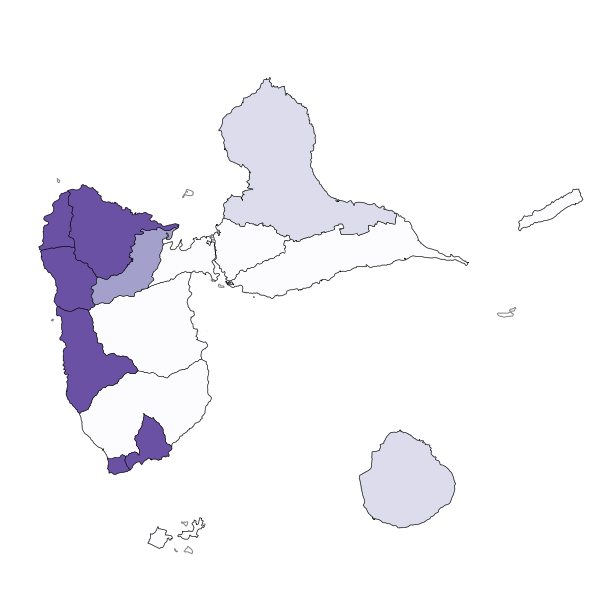

L’organisation des services d’eau et d’assainissement a connu une profonde mutation institutionnelle au cours de ces dernières années, notamment avec la promulgation en 2015 de la loi NOTRe, portant nouvelle organisation territoriale de la République. Depuis 2016, 5 autorités organisatrices assurent la compétence eau et assainissement sur l’ensemble de la Guadeloupe (Figure 17): - 1 syndicat intercommunal : le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau et d’Assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG), auquel adhèrent la Communauté d’Agglomération du Nord Grande-Terre (CANGT), la Communauté d’Agglomération la Riviera du Levant (CARL) et la Communauté d'Agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT) pour les communes de Petit-Bourg et Goyave ; - 4 EPCI à fiscalité propre : la Communauté d’Agglomération de Cap Excellence (CAPEX), la Communauté d’Agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT) hors Petit-Bourg et Goyave, la Communauté d’Agglomération Grand Sud Caraïbes (CAGSC) et la Communauté de Communes de Marie-Galante (CCMG). Les récents transferts de compétences ont induit des réorganisations plus ou moins complexes pour permettre d’assurer la continuité du service public pendant une phase transitoire de réorganisation. Ainsi, en 2018, deux structures intercommunales compétentes avaient une convention avec certaines communes pour la gestion de l’eau et de l’assainissement sur une partie de leur territoire : - la CAGSC, par convention de gestion avec la commune de Trois-Rivières, - la CANBT, par convention de gestion avec les communes du Lamentin, de Sainte-Rose et de Deshaies.

-

Le prix moyen du service d'assainissement collectif est calculé au mètre cube, sur la base d'une consommation annuelle d'eau de 120 m³, qui sert de référence et qui correspond à la consommation annuelle moyenne d'un foyer de quatre personnes.

-

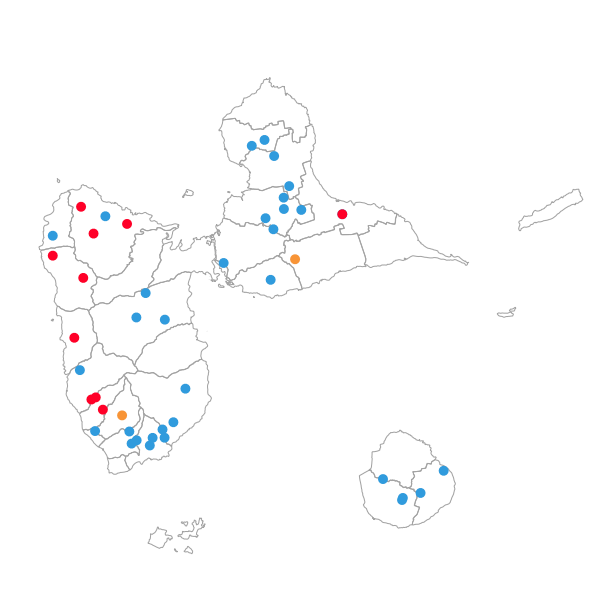

La mise en place de ces PPC est de la responsabilité des collectivités en charge de la production d’eau potable. L’instruction des dossiers est réalisée par l’Agence Régionale de Santé (ARS), conjointement à l'autorisation des captages destinés à l'AEP qui se fait au titre du code de la santé publique et du code de l'environnement. Les PPC sont rendus officiels par déclaration d'utilité publique. Au 1er janvier 2019, 40 % des captages d’eau potable de Guadeloupe possédaient des PPC. Ces captages prélèvent 75 % de l’eau destinée à l’AEP.

-

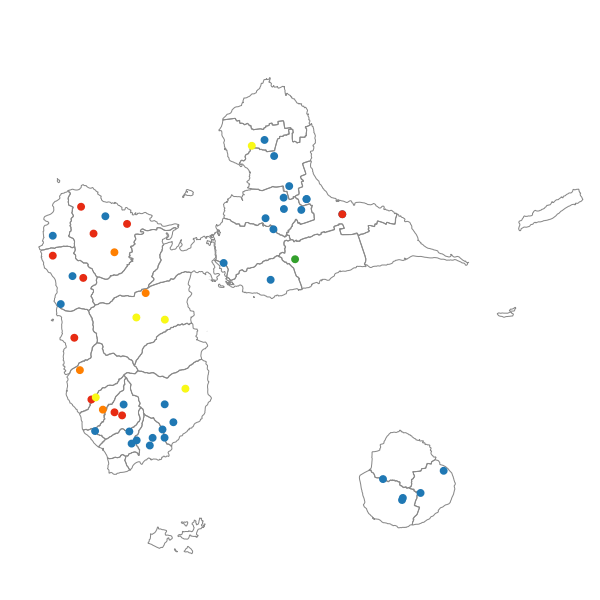

Fréquences de dépassement de la référence de qualité de l'aluminium dans les unités de traitement de l'eau en 2019. L’aluminium est un élément naturellement présent dans les sols et les sous-sols de la Basse-Terre. Il est également utilisé sous forme de sels dans les unités de potabilisation pour agréger les particules en suspension dans l’eau avant filtration et désinfection. La présence de l’aluminium dans l’eau de consommation peut donc être d’origine naturelle, ou indiquer un dysfonctionnement ou une utilisation excessive de cet élément lors du traitement de l'eau.

-

Fréquences de dépassement de la référence de qualité de la turbidité dans les unités de traitement de l'eau en 2019. La turbidité de l'eau est principalement provoquée par des épisodes de fortes pluies, qui apportent aux rivières des particules minérales plus ou moins fines après ruissellement sur les sols.

-

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable est un indicateur noté sur 120 points. Il évalue notamment le niveau de connaissance du réseau et de ses branchements ainsi que l’existence d’une stratégie de renouvellement. La moyenne de cet indicateur sur la Guadeloupe est en 2018 de 31 points.

-

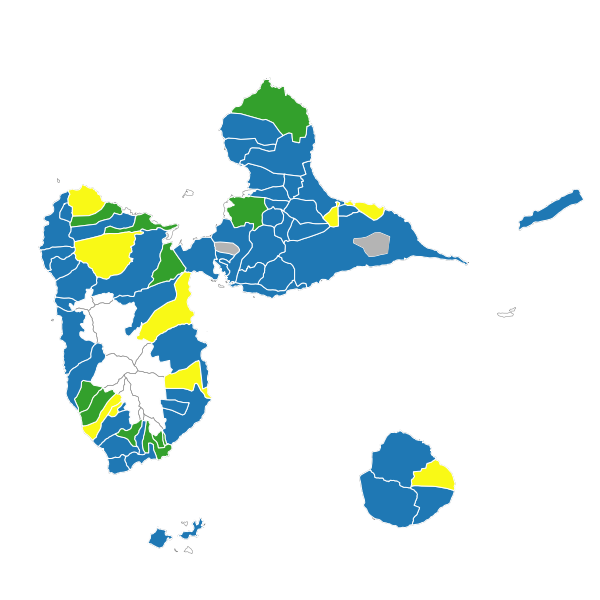

Fréquences de dépassement des limites et références de qualité bactériologique dans les unités de distribution (UDI) en 2019. L'eau qui est distribuée doit être désinfectée. Pour cela, du chlore est ajouté à l'eau en sortie des unités de potabilisation. Des postes de rechloration peuvent être installés sur le réseau pour maintenir un taux de chlore suffisant. L’absence de bactéries dans l’eau distribuée est liée à la qualité du traitement, mais peut aussi dépendre du bon usage des réseaux de distribution.

-

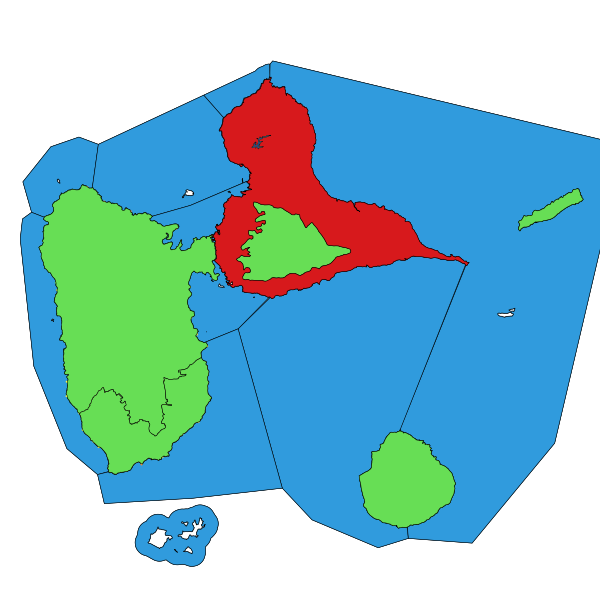

L’État des lieux (EDL) comprend, conformément à l’article R. 212-3 du code de l’environnement : 1. Une analyse des caractéristiques du district hydrographique (bassin ou groupement de bassins), qui comprend notamment la présentation des masses d’eau du bassin et l’évaluation de l’état de ces masses d’eau ; 2. Une analyse des impacts des activités humaines sur l’état des eaux, qui inclut notamment l’évaluation des pressions et l’évaluation du risque de non-atteinte des objectifs environnementaux (RNAOE) à l’horizon 2027 ; 3. Une analyse économique de l’utilisation de l’eau, qui comporte notamment une description des activités utilisatrices de l'eau, une présentation des prix moyens et des modalités de tarification des services collectifs de distribution d'eau et d'irrigation et une évaluation du coût des utilisations de l'eau. L’État des lieux inclut également l’inventaire des émissions, des rejets et des pertes de polluants à l’échelle du district hydrographique, en application de la directive 2013/39/UE du 12 août 2013. Cette carte présente la synthèse du dernier état des lieux des masses d'eau de Guadeloupe qui a été réalisé par l'Office de l'Eau en 2019.

-

En 2021, 82,2 Mm3 ont été potabilisés et mis en distribution sur l'ensemble de la Guadeloupe. Sur ce volume total, seulement 38 % de l'eau (31,5 Mm3) a été comptabilisée comme consommée par la population. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette différence entre le volume mis en distribution et le volume réellement consommé : - l’existence de nombreuses fuites sur les réseaux de distribution d’eau potable ; - la vétusté de certains compteurs qui sous-estiment les volumes ou ne les comptent plus ; - l’existence de piquages clandestins sur le réseau. À l'échelle de la Guadeloupe, le taux de perte moyen, qui avait connu une baisse significative de 2,9 points en 2020, est reparti légèrement à la hausse en 2021 : 61,7 %, contre 60,4 % en 2020. Même si l’on peut relever une diminution notable des taux de perte sur l'ensemble des territoires en délégation, on constate néanmoins une augmentation de ce taux sur le territoire en gestion directe du SMGEAG. Des incertitudes peuvent cependant être liées au calcul de ce dernier.

-

En Guadeloupe, 18 stations ont une capacité nominale supérieure ou égale à 2 000 EH. Pour l’année 2021, 78 % des dispositifs de traitement ≥ 2 000 EH n'étaient pas conformes réglementairement. Ils étaient 72 % en 2020 et 2019, 67 % en 2018 et 61 % en 2017.

Catalogues des Parcs Nationaux

Catalogues des Parcs Nationaux