2019

Type of resources

Available actions

Topics

INSPIRE themes

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Service types

Scale

-

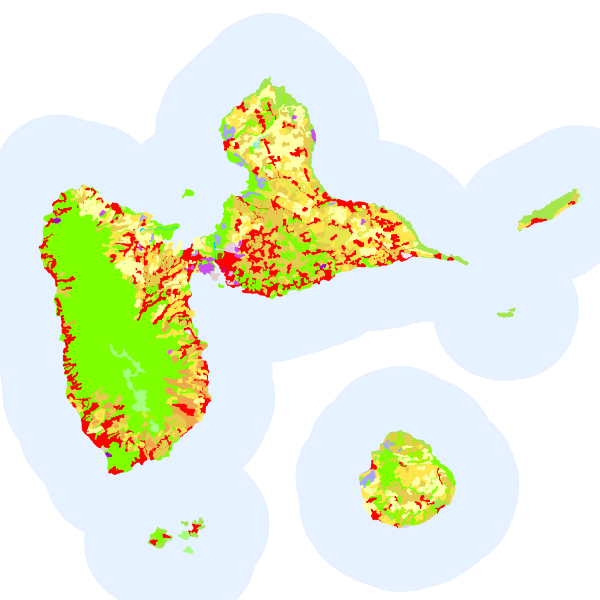

La base de données géographique CORINE Land Cover (CLC) est un inventaire biophysique de l'occupation des terres. Il est produit dans le cadre du programme européen d'observation de la terre Copernicus (39 États européens). Données de référence, CORINE Land Cover est issue de l'interprétation visuelle d'images satellitaires et est disponible pour les années suivantes : 1990, 2000, 2006, 2012 et 2018. Ces bases d'état sont accompagnées par les bases des changements 1990-2000, 2000-2006 et 2006-2012 (données sur les portions du territoire ayant changé d'occupation des sols).

-

Service WFS - Plan Local d'Urbanisme (PLU) numérisé. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de VIEUX-HABITANTS. Ce PLU est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG.

-

Service WFS - Localisation des Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) en Guadeloupe en 2017.

-

Service WFS - -- Court résumé explicatif du contenu de la ressource --

-

-

Service WFS - Limite du trait de côte de 1950 réalisé dans le cadre de l'étude "Évolution et dynamique du trait de côte de l’archipel guadeloupéen" réalisée par le BRGM. Ce projet consiste à évaluer la dynamique du trait de côte de l’archipel guadeloupéen au cours des 50 dernières années, pour mieux comprendre les phénomènes liés aux changements climatiques

-

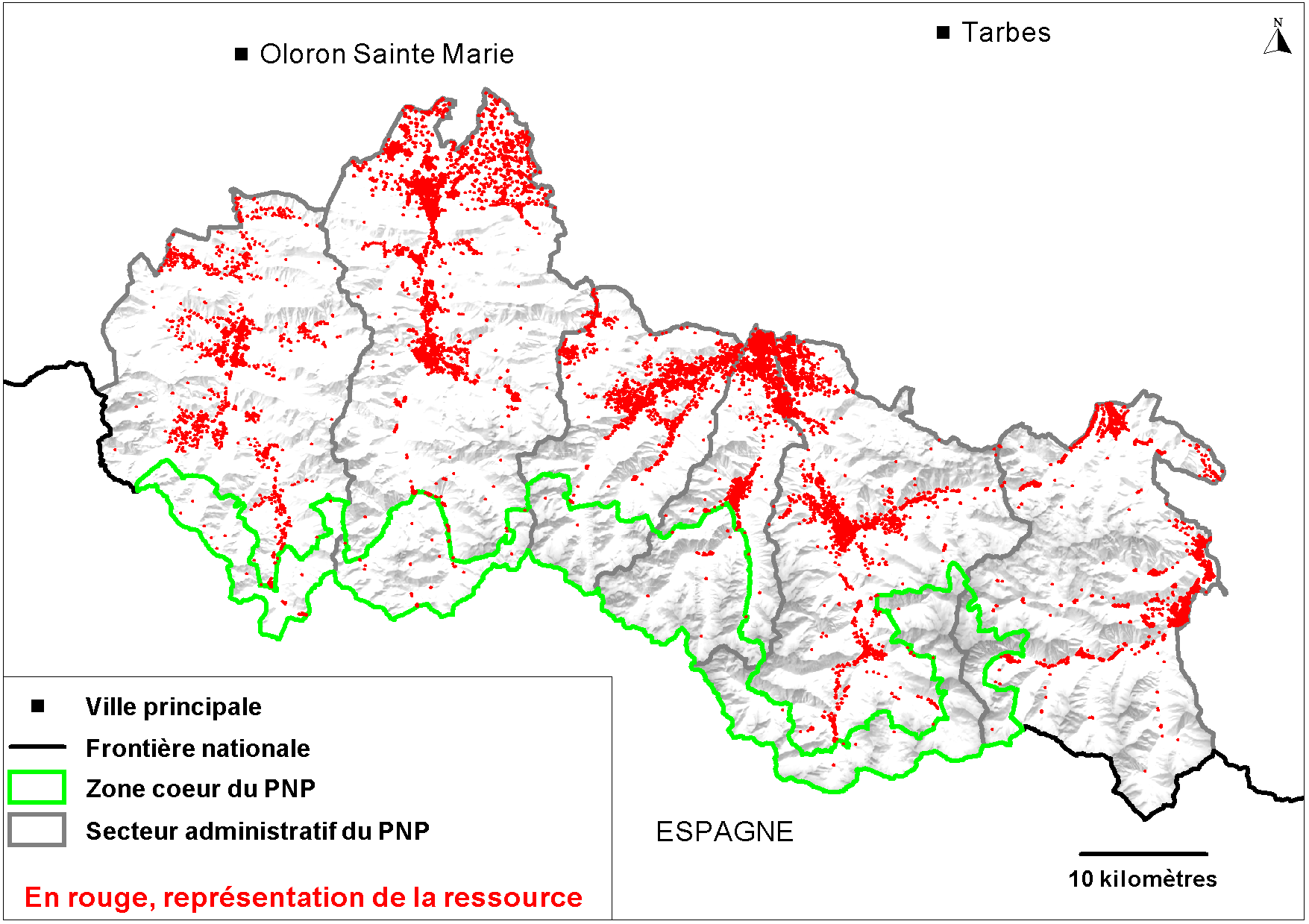

Zones urbanisées sur la zone coeur et l'aire optimale d'adhésion du Parc national des Pyrénées. Référence : BD ortho IGN (millésime 2012 pour les Pyrénées-Atlantiques, millésime 2013 pour les Hautes-Pyrénées)

-

Le Registre Parcellaire Graphique (RPG) est un système d’information géographique permettant l’identification des parcelles agricoles, géré par l’ASP (Agence de service et de paiement). Une version anonyme des données graphiques du RPG associées à certaines des données déclarées par les exploitants sont diffusées. Ces données fournissent des informations détaillées sur l’occupation du sol et les structures foncières. Pour les versions 2007 à 2014 du RPG, les données diffusées ne comportent que les îlots. À partir de la version 2015 du RPG, les données diffusées comportent les îlots et les parcelles agricoles : l'information sur l'occupation du sol et le type de culture redescend au niveau de la parcelle, l'information sur les structures foncières disparaît. L'ASP confie maintenant à l’IGN la diffusion des données anonymisées du RPG. Le jeu de donnée présenté ici à fait l'objet d'un traitement. Deux champs ont été rajoutés "cult_txt" et "grp_txt" qui respectivement traduisent en texte les codifications des champs "code_cultu" et "code_group".

-

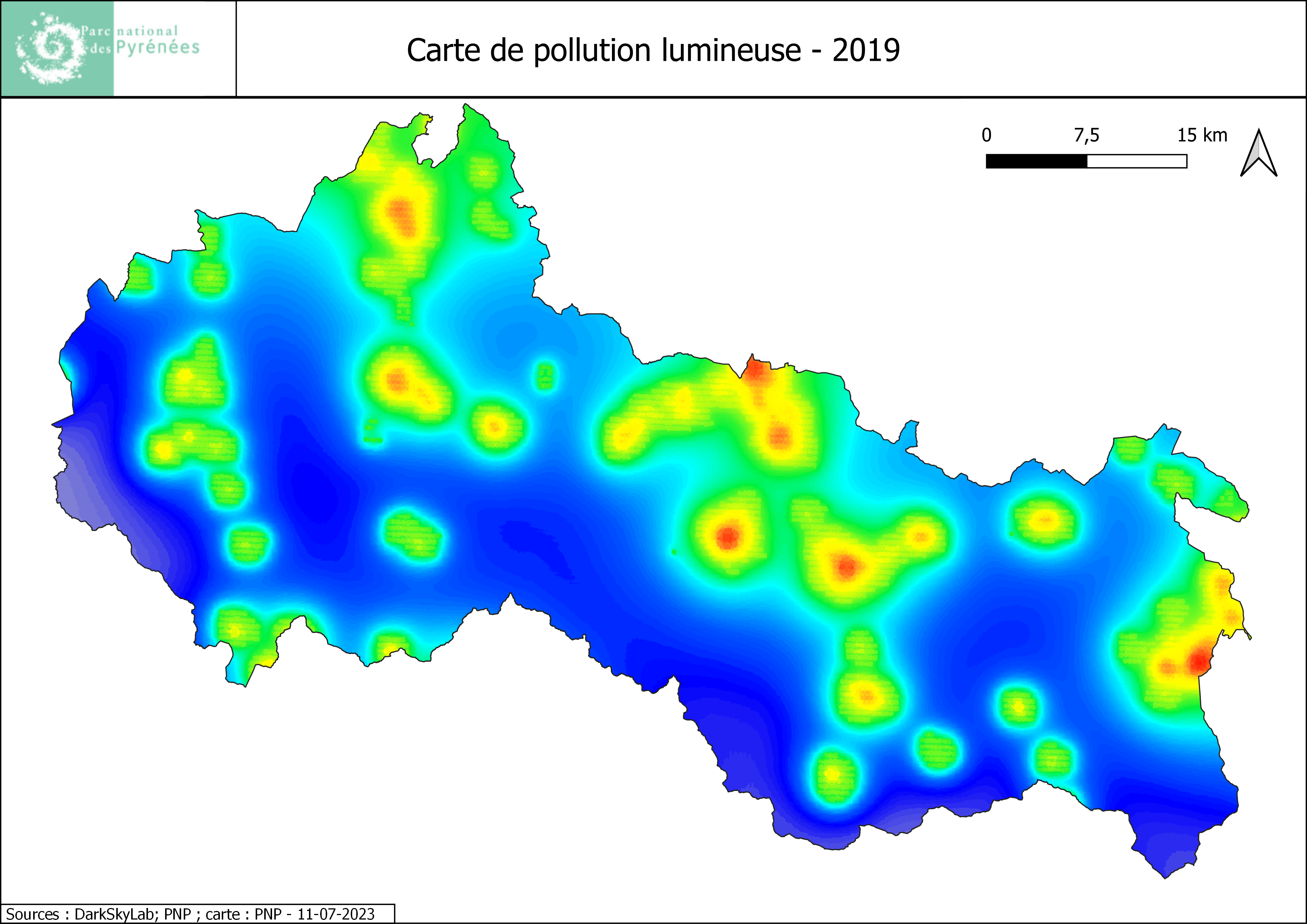

Cartes de pollution lumineuse qui représentent la brillance du ciel au zénith (luminance zénithale) en tout point d’un territoire. La brillance du fond de ciel nocturne, mesurée en particulier par Ninox (voir ci-dessous), est appelée NSB (Night Sky Brightness en anglais) et elle est exprimée en magnitudes par seconde d’arc au carré (mag/arcsec2). Cette unité est celle d’une luminance et il s’agit d’une mesure logarithmique dérivée de la magnitude photométrique largement utilisée en astronomie (inspirée de la vision humaine). Sur cette échelle, les valeurs les plus élevées correspondent aux brillances les plus faibles.

-

Les arrêtés de protection de biotope concernent les milieux naturels peu exploités par l'homme et abritant des espèces faunistiques non domestiques et/ou floristiques non cultivées protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l'environnement. L'objectif est de prévenir la disparition des espèces protégées grâce à des mesures de conservation de leurs biotopes : nécessaires à leur alimentation, à leur reproduction, à leur repos ou à leur survie, ces biotopes peuvent être constitués par des mares, des marécages, des marais, des haies, des bosquets, des landes, des dunes, des pelouses ou par toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme.

Catalogues des Parcs Nationaux

Catalogues des Parcs Nationaux