Occupation des terres

Type of resources

Available actions

INSPIRE themes

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

-

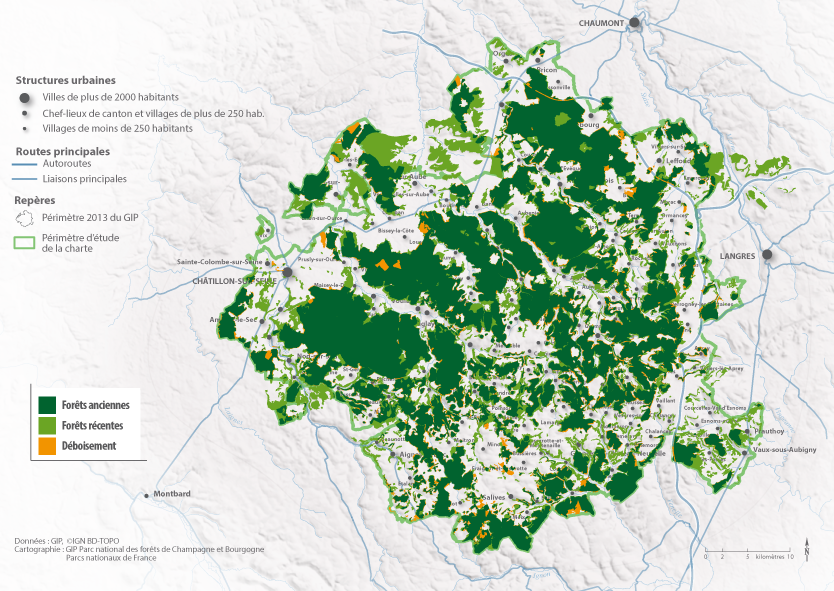

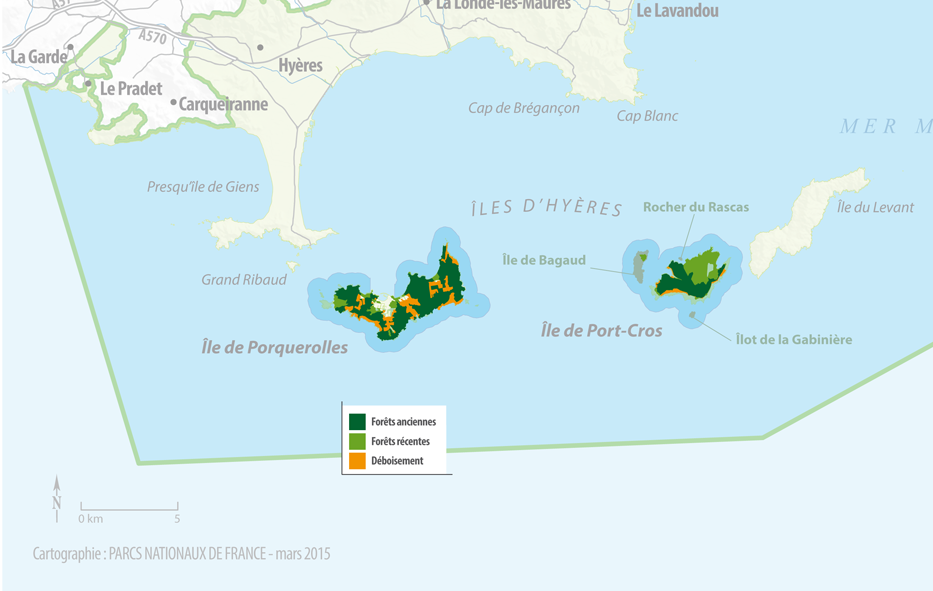

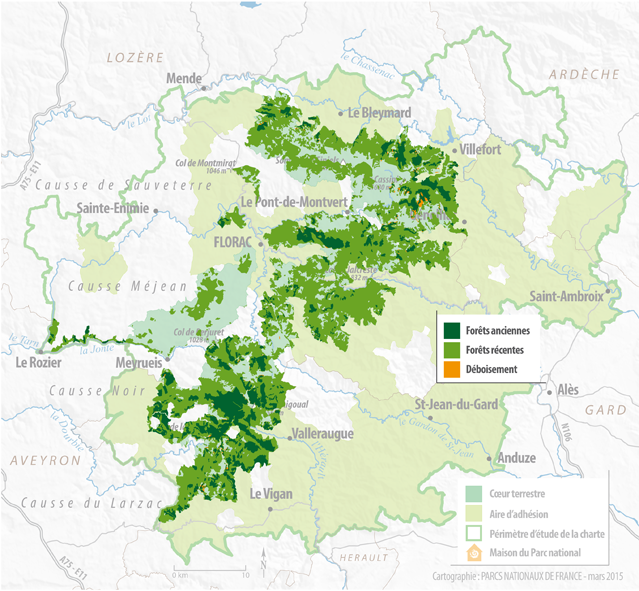

Les forêts anciennes sont des espaces boisés qui ont conservé leur vocation forestière depuis plus d'un siècle et demi. Déjà en place au milieu du XIXe siècle, ces forêts apparaissent sur les cartes de cette époque. Ces espaces sont susceptibles d'abriter des espèces emblématiques ou à caractère patrimonial. Une bonne connaissance de la localisation et des caractéristiques de ces massifs forestiers a donc nécessité de conduire une étude spécifique à l'échelle de six territoires de parcs. Celle-ci s'est basée sur des documents anciens (carte d'État-major, cadastre napoléonien, …) et sur l'inventaire forestier réalisé par l'IGN, afin de décrire – pour chaque territoire – les principaux aspects de l'évolution des paysages forestiers. Les données anciennes (carte d'État-major, cadastre napoléonien numérisés) ainsi que les données de l'inventaire forestier de l'IGN ont au préalable subi un traitement cartographique visant à agréger les polygones forestiers proches (distance inférieure à 75 mètres) et à éliminer ceux de très petite surface (2,25 ha pour un croisement avec la V2, 0,5 ha pour la V2).

-

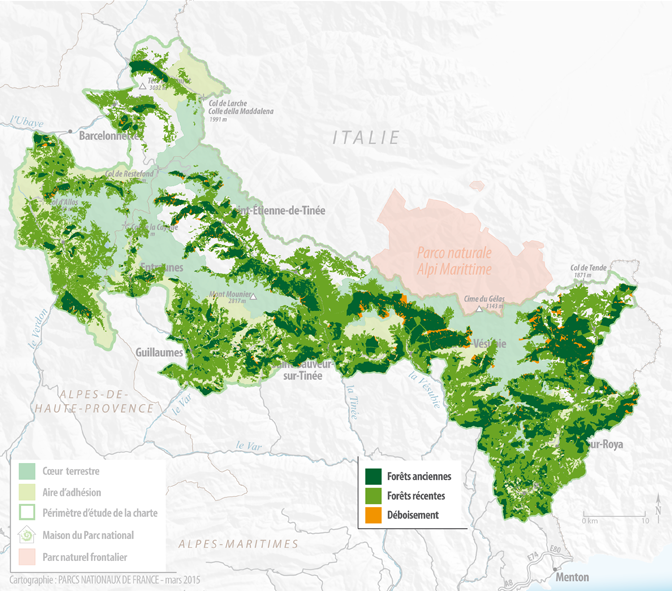

Les forêts anciennes sont des espaces boisés qui ont conservé leur vocation forestière depuis plus d'un siècle et demi. Déjà en place au milieu du XIXe siècle, ces forêts apparaissent sur les cartes de cette époque. Ces espaces sont susceptibles d'abriter des espèces emblématiques ou à caractère patrimonial. Une bonne connaissance de la localisation et des caractéristiques de ces massifs forestiers a donc nécessité de conduire une étude spécifique à l'échelle de six territoires de parcs. Celle-ci s'est basée sur des documents anciens (carte d'État-major, cadastre napoléonien, …) et sur l'inventaire forestier réalisé par l'IGN, afin de décrire – pour chaque territoire – les principaux aspects de l'évolution des paysages forestiers. Les données anciennes (carte d'État-major, cadastre napoléonien numérisés) ainsi que les données de l'inventaire forestier de l'IGN ont au préalable subi un traitement cartographique visant à agréger les polygones forestiers proches (distance inférieure à 75 mètres) et à éliminer ceux de très petite surface (2,25 ha pour un croisement avec la V2, 0,5 ha pour la V2).

-

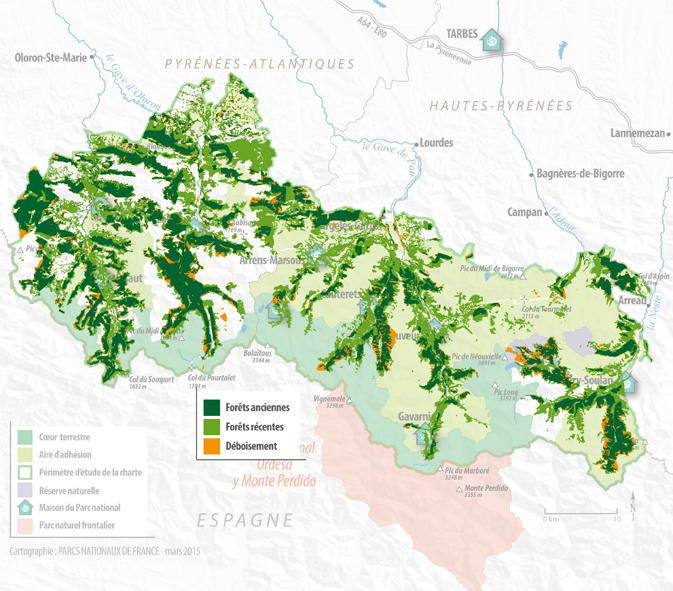

Les forêts anciennes sont des espaces boisés qui ont conservé leur vocation forestière depuis plus d'un siècle et demi. Déjà en place au milieu du XIXe siècle, ces forêts apparaissent sur les cartes de cette époque. Ces espaces sont susceptibles d'abriter des espèces emblématiques ou à caractère patrimonial. Une bonne connaissance de la localisation et des caractéristiques de ces massifs forestiers a donc nécessité de conduire une étude spécifique à l'échelle de six territoires de parcs. Celle-ci s'est basée sur des documents anciens (carte d'État-major, cadastre napoléonien, …) et sur l'inventaire forestier réalisé par l'IGN, afin de décrire – pour chaque territoire – les principaux aspects de l'évolution des paysages forestiers. Les données anciennes (carte d'État-major, cadastre napoléonien numérisés) ainsi que les données de l'inventaire forestier de l'IGN ont au préalable subi un traitement cartographique visant à agréger les polygones forestiers proches (distance inférieure à 75 mètres) et à éliminer ceux de très petite surface (2,25 ha pour un croisement avec la V2, 0,5 ha pour la V2).

-

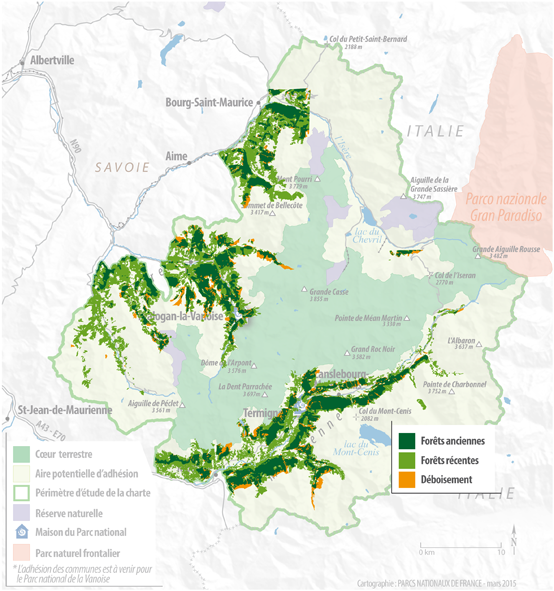

Les forêts anciennes sont des espaces boisés qui ont conservé leur vocation forestière depuis plus d'un siècle et demi. Déjà en place au milieu du XIXe siècle, ces forêts apparaissent sur les cartes de cette époque. Ces espaces sont susceptibles d'abriter des espèces emblématiques ou à caractère patrimonial. Une bonne connaissance de la localisation et des caractéristiques de ces massifs forestiers a donc nécessité de conduire une étude spécifique à l'échelle de six territoires de parcs. Celle-ci s'est basée sur des documents anciens (carte d'État-major, cadastre napoléonien, …) et sur l'inventaire forestier réalisé par l'IGN, afin de décrire – pour chaque territoire – les principaux aspects de l'évolution des paysages forestiers. Les données anciennes (carte d'État-major, cadastre napoléonien numérisés) ainsi que les données de l'inventaire forestier de l'IGN ont au préalable subi un traitement cartographique visant à agréger les polygones forestiers proches (distance inférieure à 75 mètres) et à éliminer ceux de très petite surface (2,25 ha pour un croisement avec la V2, 0,5 ha pour la V2).

-

Les forêts anciennes sont des espaces boisés qui ont conservé leur vocation forestière depuis plus d'un siècle et demi. Déjà en place au milieu du XIXe siècle, ces forêts apparaissent sur les cartes de cette époque. Ces espaces sont susceptibles d'abriter des espèces emblématiques ou à caractère patrimonial. Une bonne connaissance de la localisation et des caractéristiques de ces massifs forestiers a donc nécessité de conduire une étude spécifique à l'échelle de six territoires de parcs. Celle-ci s'est basée sur des documents anciens (carte d'État-major, cadastre napoléonien, …) et sur l'inventaire forestier réalisé par l'IGN, afin de décrire – pour chaque territoire – les principaux aspects de l'évolution des paysages forestiers. Les données anciennes (carte d'État-major, cadastre napoléonien numérisés) ainsi que les données de l'inventaire forestier de l'IGN ont au préalable subi un traitement cartographique visant à agréger les polygones forestiers proches (distance inférieure à 75 mètres) et à éliminer ceux de très petite surface (2,25 ha pour un croisement avec la V2, 0,5 ha pour la V2).

-

Les forêts anciennes sont des espaces boisés qui ont conservé leur vocation forestière depuis plus d'un siècle et demi. Déjà en place au milieu du XIXe siècle, ces forêts apparaissent sur les cartes de cette époque. Ces espaces sont susceptibles d'abriter des espèces emblématiques ou à caractère patrimonial. Une bonne connaissance de la localisation et des caractéristiques de ces massifs forestiers a donc nécessité de conduire une étude spécifique à l'échelle de six territoires de parcs. Celle-ci s'est basée sur des documents anciens (carte d'État-major, cadastre napoléonien, …) et sur l'inventaire forestier réalisé par l'IGN, afin de décrire – pour chaque territoire – les principaux aspects de l'évolution des paysages forestiers. Les données anciennes (carte d'État-major, cadastre napoléonien numérisés) ainsi que les données de l'inventaire forestier de l'IGN ont au préalable subi un traitement cartographique visant à agréger les polygones forestiers proches (distance inférieure à 75 mètres) et à éliminer ceux de très petite surface (2,25 ha pour un croisement avec la V2, 0,5 ha pour la V2).

-

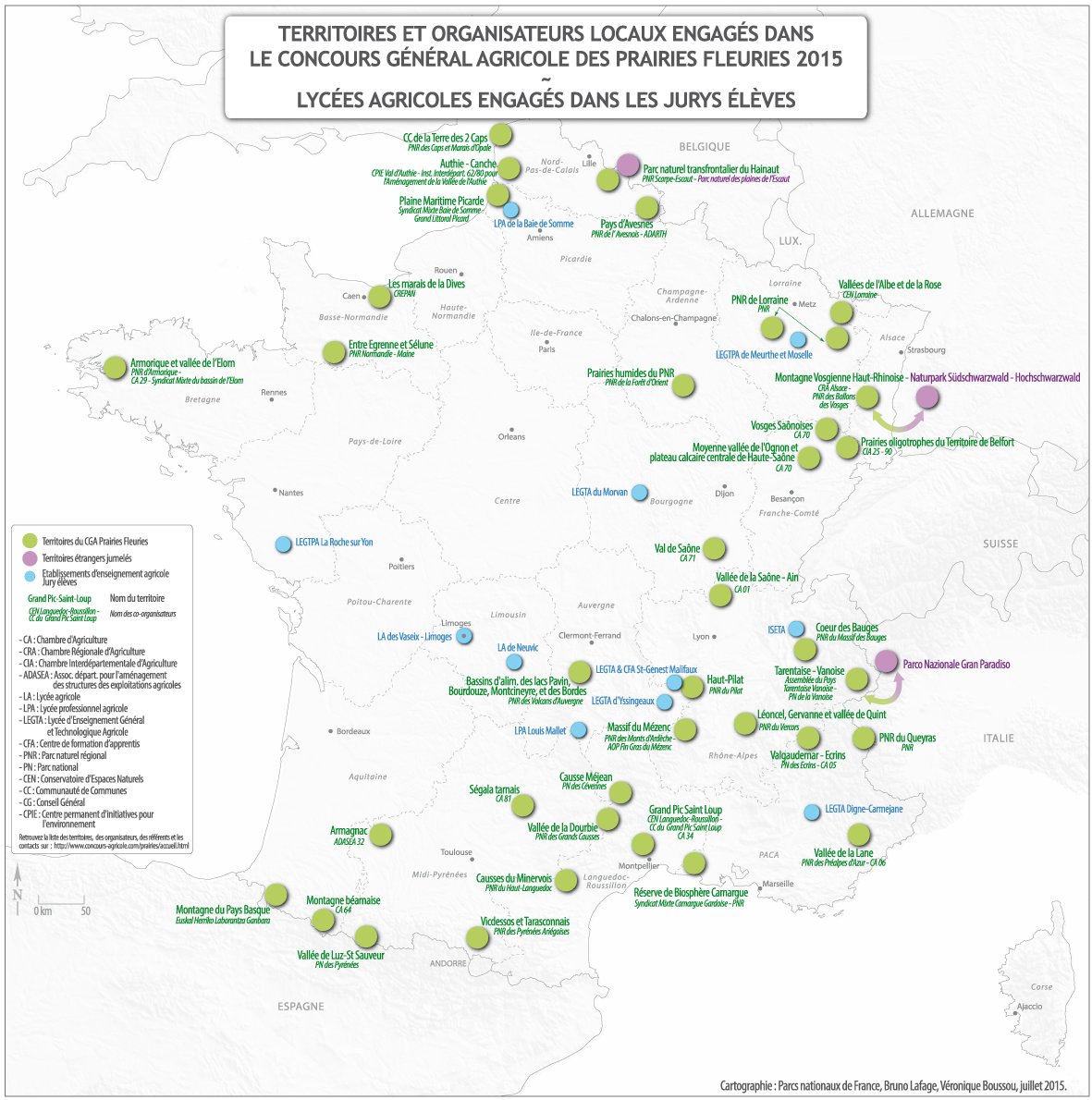

Carte numérique : TERRITOIRES ET ORGANISATEURS LOCAUX ENGAGÉS DANS LE CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES PRAIRIES FLEURIES 2015 http://www.concours-agricole.com/concours/les-prairies-fleuries/ Les herbages non semés, riches en espèces, qui sont fauchés ou pâturés pour nourrir le bétail rendent de nombreux services qui répondent à des enjeux économiques, culturels et environnementaux, tant au niveau de l'exploitation que du territoire. Ces « prairies fleuries » procurent de l'alimentation aux animaux, limitent l'érosion des sols et les pollutions diffuses, stockent le carbone, augmentent la biodiversité floristique et faunistique et contribuent à la qualité des paysages. On trouve ces prairies sur l'ensemble du territoire français : prairies humides, pelouses sèches, tourbières, landes, parcours de moyenne ou de haute montagne... Le concours des prairies fleuries a été lancé pour valoriser ces prairies et les savoirs-faire des éleveurs qui maintiennent l'équilibre agri-écologique sur ces parcelles. Reprenant une expérience allemande et un test par deux parcs régionaux, il a été développé à l'échelle nationale en 2010, par Parcs nationaux de France, la fédération des parcs régionaux, l'INRA et Scopela. Le concours se réalise à l'échelle de territoires : un jury local d'experts agronomes, écologues, apicoles parcourt les parcelles des éleveurs candidats et observe la végétation, évaluant les propriétés agri-écologiques. Les lauréats locaux candidatent ensuite à l'échelle nationale où un jury d'experts nationaux évaluent leur dossier, par catégorie de prairies. Le dispositif a été testé pendant deux ans avec les parcs (adaptation des fiches de notation, règlement intérieur, gouvernance...), avant de s'ouvrir aux autres territoires (organisation par des chambres d'agriculture, des collectivités...) et être labellisé « concours général agricole » en 2014. Le concours est organisé par un Comité National d'Organisation, regroupant une vingtaine de partenaires des sphères agricoles et environnementales, avec un appui financier des Ministères de l'écologie et de l'agriculture, ainsi que des bailleurs de fonds privés. La remise nationale des prix se déroule chaque année lors du Salon de l'Agriculture à Paris. Le concours permet de reconnaître le travail des agriculteurs et leur contribution à l'environnement. Il favorise l'échange entre acteurs, la mise en œuvre de mesures agro-environnementales et constitue une porte d'entrée pour des actions pédagogiques ou d'innovation territoriale. Le nombre de territoires qui ouvrent le concours chaque année augmente, il est d'une cinquantaine en 2016. Depuis six ans, plus de 1 500 agriculteurs y ont participé. Les parcs nationaux réalisent le concours depuis 2010, car les prairies naturelles de fauche et les pâturages constituent des enjeux très importants pour tous les parcs nationaux de montagne en raison de leur richesse écologique, de leur biodiversité et des paysages auxquels elles contribuent.

-

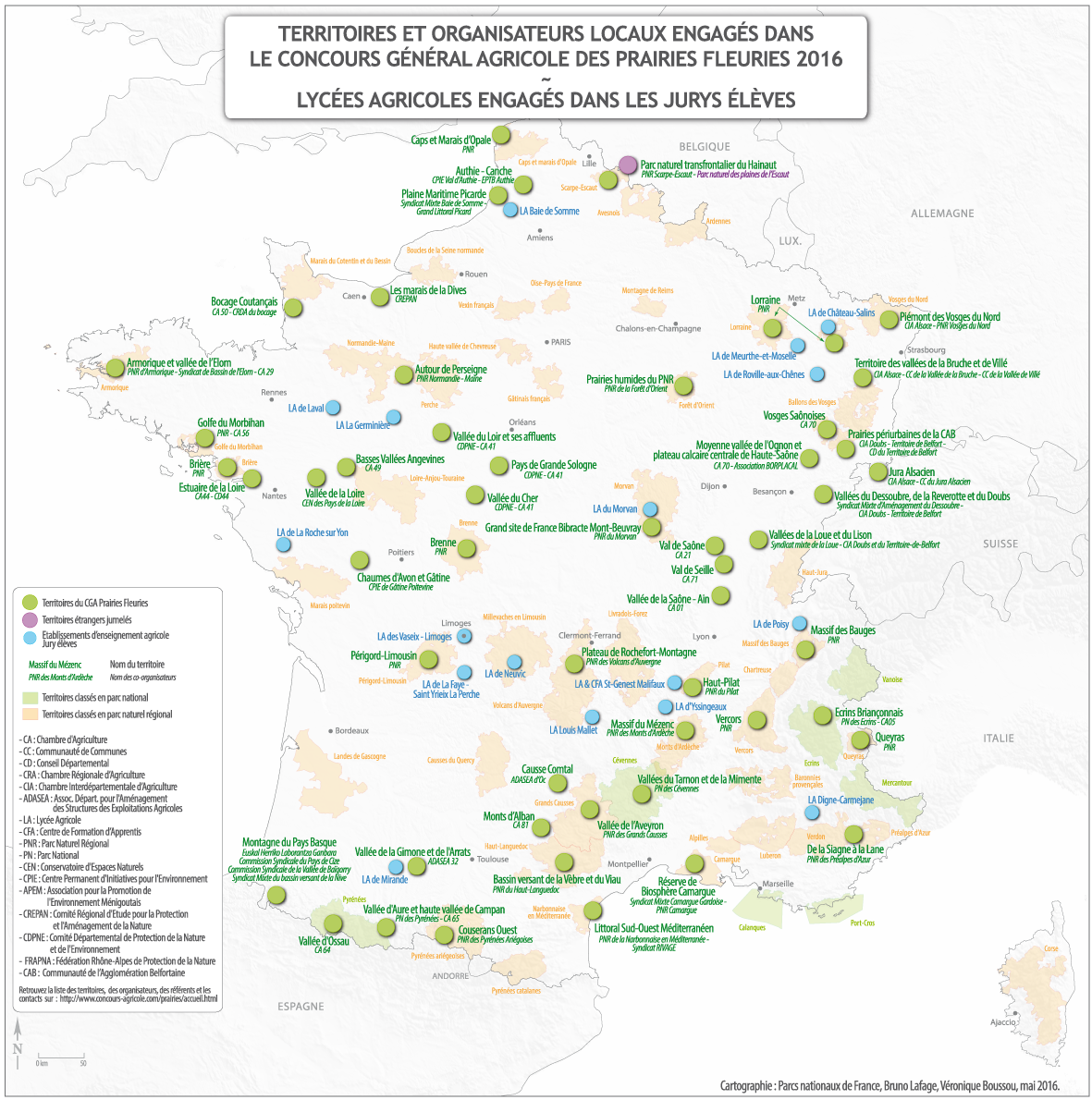

Carte numérique : TERRITOIRES ET ORGANISATEURS LOCAUX ENGAGÉS DANS LE CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES PRAIRIES FLEURIES 2016 http://www.concours-agricole.com/concours/les-prairies-fleuries/ Les herbages non semés, riches en espèces, qui sont fauchés ou pâturés pour nourrir le bétail rendent de nombreux services qui répondent à des enjeux économiques, culturels et environnementaux, tant au niveau de l'exploitation que du territoire. Ces « prairies fleuries » procurent de l'alimentation aux animaux, limitent l'érosion des sols et les pollutions diffuses, stockent le carbone, augmentent la biodiversité floristique et faunistique et contribuent à la qualité des paysages. On trouve ces prairies sur l'ensemble du territoire français : prairies humides, pelouses sèches, tourbières, landes, parcours de moyenne ou de haute montagne... Le concours des prairies fleuries a été lancé pour valoriser ces prairies et les savoirs-faire des éleveurs qui maintiennent l'équilibre agri-écologique sur ces parcelles. Reprenant une expérience allemande et un test par deux parcs régionaux, il a été développé à l'échelle nationale en 2010, par Parcs nationaux de France, la fédération des parcs régionaux, l'INRA et Scopela. Le concours se réalise à l'échelle de territoires : un jury local d'experts agronomes, écologues, apicoles parcourt les parcelles des éleveurs candidats et observe la végétation, évaluant les propriétés agri-écologiques. Les lauréats locaux candidatent ensuite à l'échelle nationale où un jury d'experts nationaux évaluent leur dossier, par catégorie de prairies. Le dispositif a été testé pendant deux ans avec les parcs (adaptation des fiches de notation, règlement intérieur, gouvernance...), avant de s'ouvrir aux autres territoires (organisation par des chambres d'agriculture, des collectivités...) et être labellisé « concours général agricole » en 2014. Le concours est organisé par un Comité National d'Organisation, regroupant une vingtaine de partenaires des sphères agricoles et environnementales, avec un appui financier des Ministères de l'écologie et de l'agriculture, ainsi que des bailleurs de fonds privés. La remise nationale des prix se déroule chaque année lors du Salon de l'Agriculture à Paris. Le concours permet de reconnaître le travail des agriculteurs et leur contribution à l'environnement. Il favorise l'échange entre acteurs, la mise en œuvre de mesures agro-environnementales et constitue une porte d'entrée pour des actions pédagogiques ou d'innovation territoriale. Le nombre de territoires qui ouvrent le concours chaque année augmente, il est d'une cinquantaine en 2016. Depuis six ans, plus de 1 500 agriculteurs y ont participé. Les parcs nationaux réalisent le concours depuis 2010, car les prairies naturelles de fauche et les pâturages constituent des enjeux très importants pour tous les parcs nationaux de montagne en raison de leur richesse écologique, de leur biodiversité et des paysages auxquels elles contribuent.

-

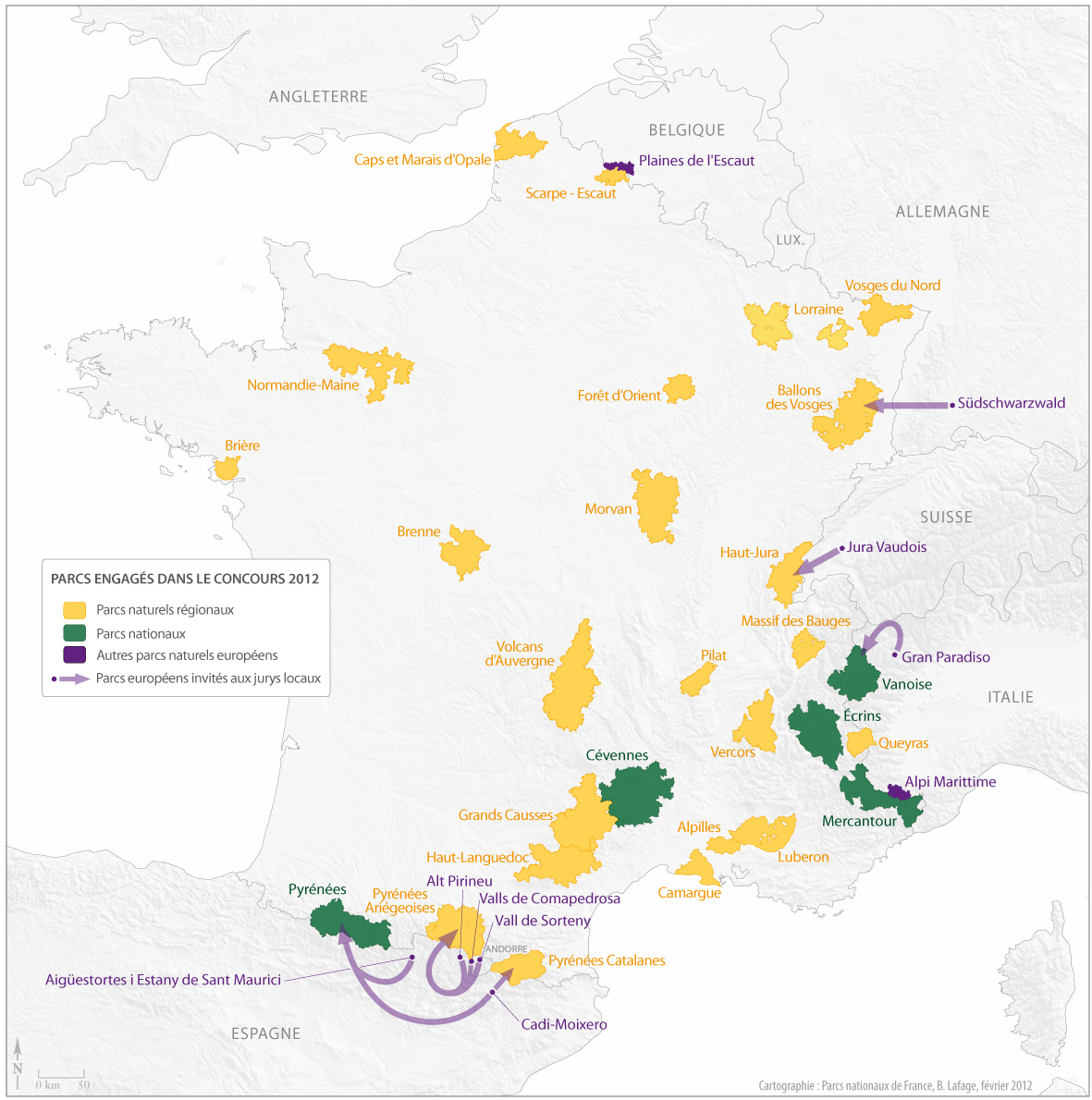

Carte numérique : TERRITOIRES ET ORGANISATEURS LOCAUX ENGAGÉS DANS LE CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES PRAIRIES FLEURIES 2012 http://www.concours-agricole.com/concours/les-prairies-fleuries/ Les herbages non semés, riches en espèces, qui sont fauchés ou pâturés pour nourrir le bétail rendent de nombreux services qui répondent à des enjeux économiques, culturels et environnementaux, tant au niveau de l'exploitation que du territoire. Ces « prairies fleuries » procurent de l'alimentation aux animaux, limitent l'érosion des sols et les pollutions diffuses, stockent le carbone, augmentent la biodiversité floristique et faunistique et contribuent à la qualité des paysages. On trouve ces prairies sur l'ensemble du territoire français : prairies humides, pelouses sèches, tourbières, landes, parcours de moyenne ou de haute montagne... Le concours des prairies fleuries a été lancé pour valoriser ces prairies et les savoirs-faire des éleveurs qui maintiennent l'équilibre agri-écologique sur ces parcelles. Reprenant une expérience allemande et un test par deux parcs régionaux, il a été développé à l'échelle nationale en 2010, par Parcs nationaux de France, la fédération des parcs régionaux, l'INRA et Scopela. Le concours se réalise à l'échelle de territoires : un jury local d'experts agronomes, écologues, apicoles parcourt les parcelles des éleveurs candidats et observe la végétation, évaluant les propriétés agri-écologiques. Les lauréats locaux candidatent ensuite à l'échelle nationale où un jury d'experts nationaux évaluent leur dossier, par catégorie de prairies. Le dispositif a été testé pendant deux ans avec les parcs (adaptation des fiches de notation, règlement intérieur, gouvernance...), avant de s'ouvrir aux autres territoires (organisation par des chambres d'agriculture, des collectivités...) et être labellisé « concours général agricole » en 2014. Le concours est organisé par un Comité National d'Organisation, regroupant une vingtaine de partenaires des sphères agricoles et environnementales, avec un appui financier des Ministères de l'écologie et de l'agriculture, ainsi que des bailleurs de fonds privés. La remise nationale des prix se déroule chaque année lors du Salon de l'Agriculture à Paris. Le concours permet de reconnaître le travail des agriculteurs et leur contribution à l'environnement. Il favorise l'échange entre acteurs, la mise en œuvre de mesures agro-environnementales et constitue une porte d'entrée pour des actions pédagogiques ou d'innovation territoriale. Le nombre de territoires qui ouvrent le concours chaque année augmente, il est d'une cinquantaine en 2016. Depuis six ans, plus de 1 500 agriculteurs y ont participé. Les parcs nationaux réalisent le concours depuis 2010, car les prairies naturelles de fauche et les pâturages constituent des enjeux très importants pour tous les parcs nationaux de montagne en raison de leur richesse écologique, de leur biodiversité et des paysages auxquels elles contribuent.

-

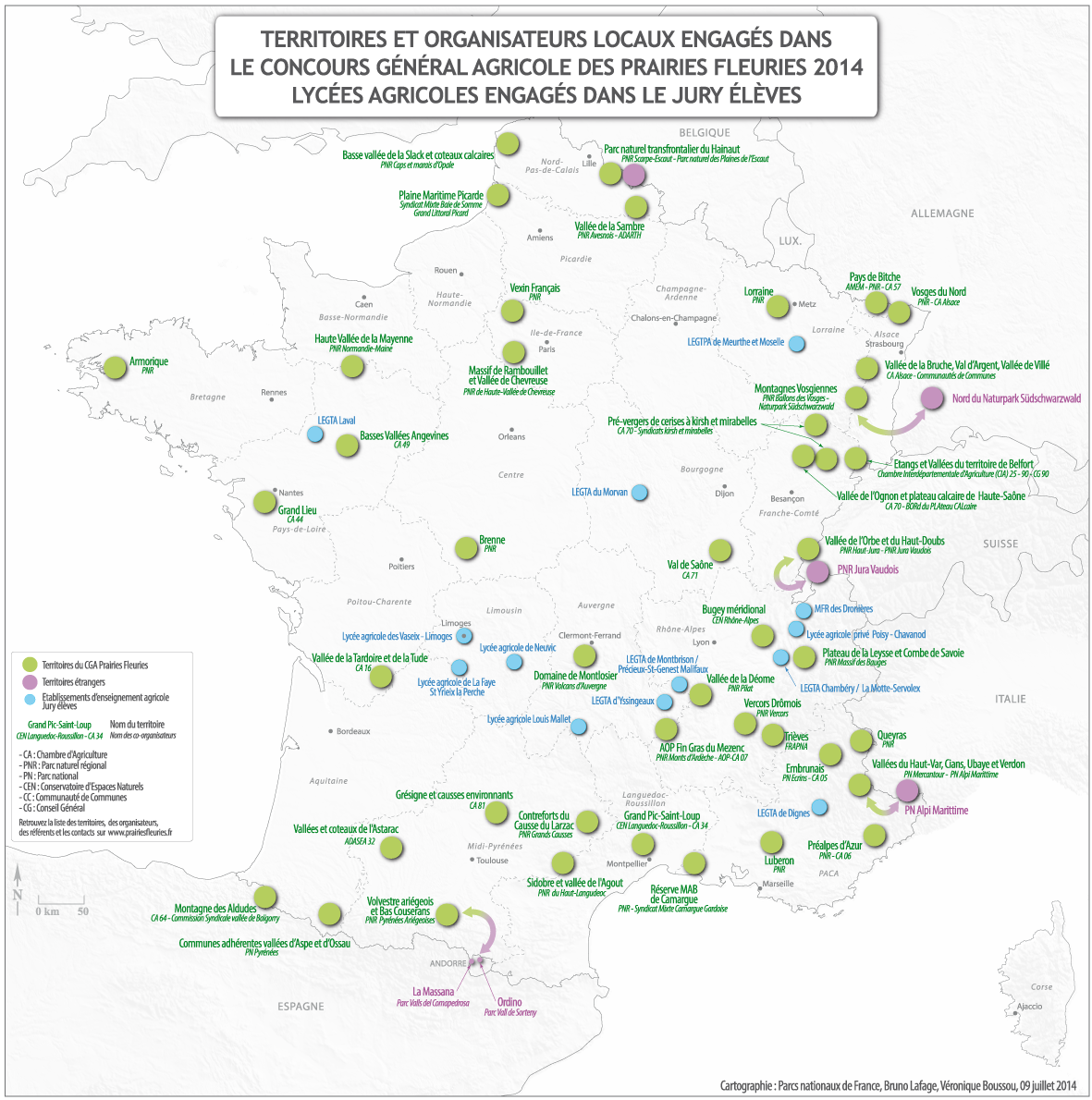

Carte numérique : TERRITOIRES ET ORGANISATEURS LOCAUX ENGAGÉS DANS LE CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES PRAIRIES FLEURIES 2014 http://www.concours-agricole.com/concours/les-prairies-fleuries/ Les herbages non semés, riches en espèces, qui sont fauchés ou pâturés pour nourrir le bétail rendent de nombreux services qui répondent à des enjeux économiques, culturels et environnementaux, tant au niveau de l'exploitation que du territoire. Ces « prairies fleuries » procurent de l'alimentation aux animaux, limitent l'érosion des sols et les pollutions diffuses, stockent le carbone, augmentent la biodiversité floristique et faunistique et contribuent à la qualité des paysages. On trouve ces prairies sur l'ensemble du territoire français : prairies humides, pelouses sèches, tourbières, landes, parcours de moyenne ou de haute montagne... Le concours des prairies fleuries a été lancé pour valoriser ces prairies et les savoirs-faire des éleveurs qui maintiennent l'équilibre agri-écologique sur ces parcelles. Reprenant une expérience allemande et un test par deux parcs régionaux, il a été développé à l'échelle nationale en 2010, par Parcs nationaux de France, la fédération des parcs régionaux, l'INRA et Scopela. Le concours se réalise à l'échelle de territoires : un jury local d'experts agronomes, écologues, apicoles parcourt les parcelles des éleveurs candidats et observe la végétation, évaluant les propriétés agri-écologiques. Les lauréats locaux candidatent ensuite à l'échelle nationale où un jury d'experts nationaux évaluent leur dossier, par catégorie de prairies. Le dispositif a été testé pendant deux ans avec les parcs (adaptation des fiches de notation, règlement intérieur, gouvernance...), avant de s'ouvrir aux autres territoires (organisation par des chambres d'agriculture, des collectivités...) et être labellisé « concours général agricole » en 2014. Le concours est organisé par un Comité National d'Organisation, regroupant une vingtaine de partenaires des sphères agricoles et environnementales, avec un appui financier des Ministères de l'écologie et de l'agriculture, ainsi que des bailleurs de fonds privés. La remise nationale des prix se déroule chaque année lors du Salon de l'Agriculture à Paris. Le concours permet de reconnaître le travail des agriculteurs et leur contribution à l'environnement. Il favorise l'échange entre acteurs, la mise en œuvre de mesures agro-environnementales et constitue une porte d'entrée pour des actions pédagogiques ou d'innovation territoriale. Le nombre de territoires qui ouvrent le concours chaque année augmente, il est d'une cinquantaine en 2016. Depuis six ans, plus de 1 500 agriculteurs y ont participé. Les parcs nationaux réalisent le concours depuis 2010, car les prairies naturelles de fauche et les pâturages constituent des enjeux très importants pour tous les parcs nationaux de montagne en raison de leur richesse écologique, de leur biodiversité et des paysages auxquels elles contribuent.

Catalogues des Parcs Nationaux

Catalogues des Parcs Nationaux